摘要:隨著綠色建筑的不斷發(fā)展,我國綠色建筑評價標準體系正在不斷完善。通過對比幾個對醫(yī)院建筑評價實踐最有影響的標準,從評價標準的角度對綠色醫(yī)院建筑設計的關鍵點進行了思考。并且梳理了相關適用技術,希冀為今后綠色醫(yī)院建筑設計提供參考。

關鍵詞:醫(yī)院建筑;評價標準;綠色設計

1綠色醫(yī)院建筑認證現(xiàn)狀

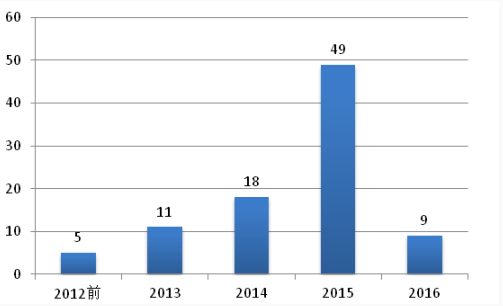

自國家標準 GB 50378—2006《綠色建筑評價標準》發(fā)布以來,越來越多的人開始關注綠色建筑。其中醫(yī)院建筑屬 于功能復雜的能耗大戶,隨著政府的推行和市場的普遍認可,醫(yī)院建筑認證項目逐漸增多。截至 2016 年底,有 92 個醫(yī)院項目通過了綠色建筑認證。綠色醫(yī)院建筑認證數(shù)量年度統(tǒng)計圖如圖 1 所示。

圖 1 綠色醫(yī)院建筑認證數(shù)量年度統(tǒng)計

由圖 1 可知,醫(yī)院類建筑的綠色認證起步較晚。從2010 年開始,呈逐年遞增趨勢,尤其是 2015 年,認證數(shù)量占到了總數(shù)的 1/2。可見醫(yī)院建設方對建設綠色醫(yī)院的需求于近幾年明顯增加,綠色醫(yī)院已成為醫(yī)院建設的重要發(fā)展方向。2016 年認證數(shù)量減少,究其原因,一是因為新老評價標準的交替,部分項目提前于 2015 年申報 ;二是因為政府的大力推廣,將綠色建筑設計審查納入常規(guī)設計圖紙審查,部分項目不再申請標識認證了。

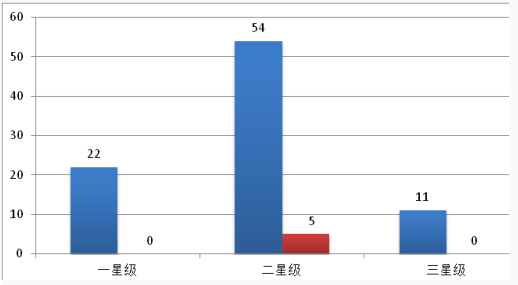

圖 2 綠色醫(yī)院建筑認證數(shù)量星級統(tǒng)計

由圖 2 可知,從認證星級來看,超過 1/2 的綠色醫(yī)院建筑將目標定位在二星級, 三星級項目僅有 11 個,占比12%,表明醫(yī)院建設高星級建筑仍有一定的難度。有 5 個項目獲得了評價標識的認證,占比僅 5.4%。下一步工作重點是落地綠色設計,將“綠色”從設計階段延伸到建筑全生命周期。

2綠色醫(yī)院建筑評價標準發(fā)展

自我國第一本綠色建筑評價標準 GB 50378—2006 頒布后,從 2010 年開始,國家相關部門和醫(yī)療行業(yè)協(xié)會對綠色醫(yī)院的評價標準分別進行了探索。

2011 年 7 月,CSUS/GB C2—2011《綠色醫(yī)院建筑評價 標準》發(fā)布。其評價指標由規(guī)劃、建筑、設備及系統(tǒng)、環(huán)境與環(huán)境保護(室外 & 室內(nèi))、運行管理 5 類組成。該標準充分結合國內(nèi)的醫(yī)院設計規(guī)范,涵蓋醫(yī)院設計中需要注意的安全、衛(wèi)生、環(huán)境等特殊要求,較全面的體現(xiàn)了綠色醫(yī)院建筑 的功能特點,并與國內(nèi)相關設計規(guī)范有很好的銜接。但不足 之處在于,評價指標多為定性要求,故自發(fā)布以來,僅作為 評價綠色醫(yī)院項目的參考。

2011 年 8 月,《綠色醫(yī)院建筑評價技術細則》(以下簡稱 “細則”)完成了報批稿。細則結合醫(yī)院特點, 增加了節(jié)能、 節(jié)材及室內(nèi)環(huán)境質量章節(jié)的評價指標,體現(xiàn)了對醫(yī)院設備節(jié) 能、材料安全、人性化設計的評價,但對醫(yī)院建筑的總體規(guī) 劃及室外環(huán)境方面的改進不多。

2015 年 1 月,GB/T 50378—2014《綠色建筑評價標準》 頒布實施,該標準從評價方法、評價內(nèi)容、評價指標上都進 行了重大調(diào)整,此后以此本標準為基礎。該標準針對不同類 型建筑,開展了不同類別建筑的綠色建筑評價標準編制工作。

2015 年 12 月,GB/T 51153—2015《綠色醫(yī)院建筑評 價標準》發(fā)布。新標準借鑒了國內(nèi)外相關標準及評價體系, 突出了醫(yī)院建筑的特性,在滿足醫(yī)院建筑功能需求的基礎上, 有針對性的對綠色醫(yī)院建筑提出定性和定量相結合、可操作 性強的評價標準,以便指導醫(yī)院建筑的設計、建造以及運營 全過程。對比前幾版本的標準,該標準更加科學合理,評價 指標體系更加完善。

3不同評價標準的對比

本文主要研究對象為對綠色醫(yī)院建筑評價實踐上最有影 響的 4 個標準,即 :GB 50378—2006 、CSUS/GB C2—2011 、 GB/T 50378—2014、GB/T 51153—2015,并對這 4 個標準進行對比。

3.1 基本情況對比

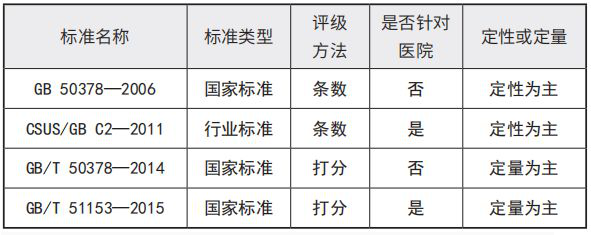

表 1 為 4 個標準基本情況對比情況。

由表 1 可知,通過各界人士的努力,對綠色醫(yī)院建筑的評價逐漸由定性向定量評價深化,并且向專類標準轉變。我國醫(yī)院建筑的評價標準從無到有,再到量身打造,適用性和可操作性不斷增強,可以有效的指導建筑設計。

表 14 個標準基本情況對比

3.2 各章節(jié)權重對比(設計標識)

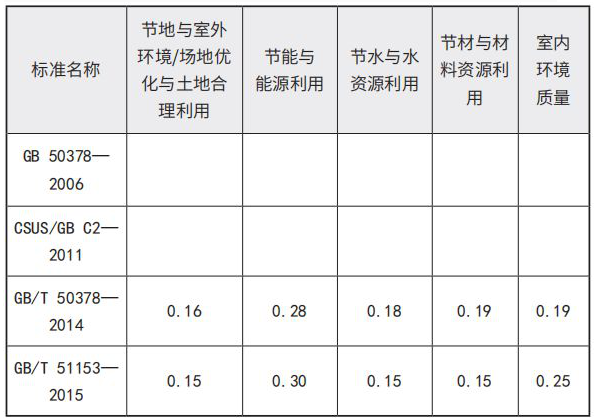

表 2 為 4 個標準各章節(jié)評分權重對比情況。

由表 2 可知,我國綠色建筑評價標準由不分權重的條數(shù)達標法向有權重體系的打分方法轉變,并且在節(jié)能和室內(nèi)環(huán)境章節(jié)權重有所提高。此舉意味著對醫(yī)院建筑而言,節(jié)能和室內(nèi)環(huán)境設計更為重要。

表 2 標準各章節(jié)評分權重對比

3.3 評價內(nèi)容的變化(設計標識)

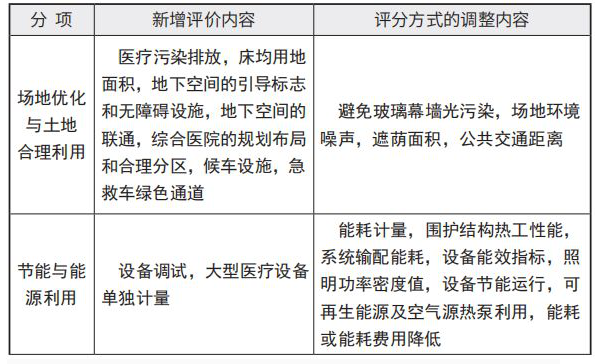

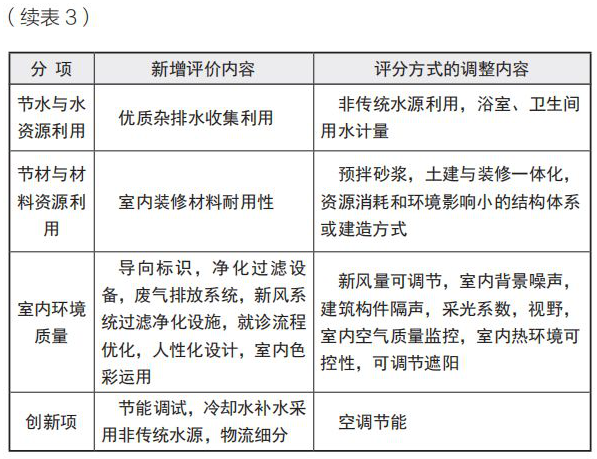

最新的 GB/T 51153—2015 針對醫(yī)院建筑的特點,增減了一些內(nèi)容,也對一些指標的評分方式進行了調(diào)整。表 3 為評價內(nèi)容的變化(設計標識)的對比情況。

由表 3 可知,GB/T 51153—2015 新增了一些條文,也有一些條文針對醫(yī)院建筑的特點,進行了評分方式地修改。如電耗分區(qū)計量由評分項調(diào)整為控制項,利用空氣源熱泵可 根據(jù)使用比例得分,能耗降低增加了以費用為衡量指標,雨水回用根據(jù)利用比例得分,建筑構件隔聲、室內(nèi)背景噪聲取消了達到規(guī)范高低限制的平均值得分檔,可調(diào)節(jié)遮陽對不同朝向的面積權重不同等等。經(jīng)調(diào)整的部分條文要求有所提高或降低,但都更符合醫(yī)院建筑的特點,更加適用于醫(yī)院建筑,也對綠色醫(yī)院建筑設計的指導更加科學。

表 3 GB/T 51153—2015 對比 GB/T 50378—2014 分析

3.4 項目案例自評

上海某醫(yī)院項目,占地面積 54 092 m2,綠地率 35%,建筑面積 95 292 m2,包括醫(yī)療綜合樓、地下室和危險品庫、科研樓、行政樓、生活保障樓等建筑,總床位數(shù) 600 床。

項目在 2015 年完成施工圖設計,采用的主要綠色技術有 :屋頂綠化、透水地面、圍護結構熱工性能提高、各朝向窗墻比 < 0.5、外窗可開啟面積 30% 以上、空調(diào)系統(tǒng)合理選型、空調(diào)分區(qū)、水系統(tǒng)變頻、溶液調(diào)濕熱回收機組、過渡季節(jié)可調(diào)新風比、雨水回用、節(jié)水灌溉、水表分項計量、能耗分項計量、太陽能熱水系統(tǒng)、CO2 監(jiān)控系統(tǒng)、智能照明、設備自動控制等。

通過對 GB/T 50378—2014 和 GB/T 51153—2015 進行項目自評估,得分分別為 62.6 和 61.1,均可以達到綠色二星級設計要求。

3.5 對比結果分析

每一版綠色建筑評價標準的更新都是一場從評價方法、評價內(nèi)容整體到系統(tǒng)的革命。曾經(jīng)用 2006 版標準認證的醫(yī)院建筑很難達到新標準體系下原有星級的認證。GB/T 51153—2015 、GB/T 50378—2014 兩者比較而言,難度并未增加很多,但評價體系更加全面和細致,更符合醫(yī)院建筑的特點,也更能顯示醫(yī)院建筑設計的綠色程度。

4綠色醫(yī)院建筑設計思考

綠色醫(yī)院建筑評價標準雖然是后評價,但依然可以從中得到很多啟發(fā),尤其歷經(jīng) 10 年多時間,標準不斷進行了更新。 通過對評價標準的比較,對綠色醫(yī)院建筑設計的關鍵點進行了思考,并梳理了相關適用技術。

(1)綠色醫(yī)院首先要針對醫(yī)院特性,將醫(yī)院建筑功能上的綠色設計放在首位。

(2)節(jié)能仍是權重最高的部分,設計時可采用被動加主 動的節(jié)能技術策略。

(3)醫(yī)院建筑室內(nèi)環(huán)境質量的評價權重增加,設計時要 注重提升室內(nèi)環(huán)境質量。

4.1 規(guī)劃布局、建筑設計考慮醫(yī)院建筑特性

(1)采用合理的床均用地面積,節(jié)約土地。醫(yī)院建筑規(guī)劃布局時,既要考慮節(jié)約土地,又要兼顧未來的發(fā)展,以滿足功能需求和環(huán)境需求為前提,設計適宜的床均用地面積和容積率,充分利用地下空間。同時考慮可持續(xù)發(fā)展,通過科學的規(guī)劃,合理布局,實現(xiàn)醫(yī)療綜合項目的有機生長。

(2)優(yōu)化建筑布局。醫(yī)院項目往往是綜合項目,一般包括醫(yī)技、住院、科研、實驗、行政、生活保障等功能。布局時要綜合考慮不同功能和特點, 進行科學規(guī)劃、合理分區(qū)。病房樓需滿足日照要求,最大化自然采光 ;傳染病院、傳染 科病房、焚燒爐等布局在常年主導風向的下風向,并設置足夠的防護距離。

同時,醫(yī)院是給病患提供康復環(huán)境的場所,總體布局時還應盡量考慮設計室外共享空間,為病人營造接近自然的舒適環(huán)境。對于嚴寒和寒冷的多風地區(qū),急救部的出入口設計要考慮到寒風對病人的次生傷害,可采用急救車入室設計或設置避風半開放門廊。

(3)優(yōu)化診流程。醫(yī)院建筑功能復雜、特殊,在平面設計時應根據(jù)就診流程,合理布局。可采用動靜分區(qū)、引導分流、增加樓層收費窗口等方法減少人員擁堵或穿梭次數(shù),避免交叉感染,給病患創(chuàng)造更加流暢、便捷的就醫(yī)空間。

4.2 節(jié)約能源

(1)采用被動式技術措施。優(yōu)化建筑單體設計,控制各朝向窗墻比在 0.5 以下。提高圍護結構熱工性能,達到建筑 的供暖和空調(diào)全年計算負荷比參照建筑減少 5%~10%。根據(jù)不同朝向和房間功能,合理設置可調(diào)節(jié)外遮陽,重點考慮 東西向及屋頂,使得外窗和幕墻透明部分中,有可控遮陽調(diào)節(jié)措施的面積比例至少達到 25% 以上。

(2)計量建筑能耗。除分項計量外,醫(yī)院電耗按照功能區(qū)域分區(qū)、分項計量。分區(qū)計量可分為門診、急診、醫(yī)技、 住院、科研、生活區(qū)等,鼓勵細分到科室。分區(qū)計量有利于促進行為節(jié)能,運用醫(yī)院管理手段,節(jié)約醫(yī)院使用耗電量。

除了電耗以外,消耗的其他能源也要進行分項計量,包括生活熱水、空調(diào)冷熱量等。

(3)安裝節(jié)能設備系統(tǒng)。選用高效的建筑設備。主要建筑用能設備,鍋爐、冷熱源機組,變壓器,水泵、風機、電機等,采用節(jié)能產(chǎn)品。并且考慮節(jié)能運行,如空調(diào)系統(tǒng)自動控制,照明分區(qū)、照度調(diào)節(jié),電梯節(jié)能運行等。

(4)減少輸配系統(tǒng)能耗。建筑設計時,盡量使變配電室、 鍋爐房、空調(diào)機房和空調(diào)冷站等靠近負荷中心,控制多聯(lián)機的室外機至室內(nèi)機的制冷劑管線長度,以節(jié)省水系統(tǒng)、蒸汽、制冷劑、電氣線路或管網(wǎng)輸配系統(tǒng)能耗。

(5)照明節(jié)能。在滿足室內(nèi)照度設計標準的前提下,至 少建筑面積的 70% 以上的室內(nèi)照明功率密度值按照現(xiàn)行國 家標準 GB 50034—2013《建筑照明設計標準》的目標值設計。

(6)利用可再生能源 / 空氣源熱泵。根據(jù)當?shù)貧夂驐l件, 合理采用可再生能源。太陽能熱水系統(tǒng)使用率最高,設計日太陽能熱利用相當于占生活熱水耗水量的 10% 以上。或在不能利用鍋爐或市政熱力提供生活熱水時,采用空氣源熱泵制熱量占生活熱水耗熱量的 50% 以上。

4.3 提高室內(nèi)環(huán)境質量

醫(yī)院建筑首要任務是為患者提供良好的診療、護理的環(huán)境,保障健康、防止交叉感染,因此醫(yī)院更要注重室內(nèi)環(huán)境質量。不僅要能滿足醫(yī)療用房的功能需要,還要進一步創(chuàng)造適合患者心理、生理特點的就醫(yī)環(huán)境。

4.3.1 室內(nèi)聲環(huán)境

按照 GB 50118—2010《民用建筑隔聲設計規(guī)范》中高要求標準設計, 需經(jīng)過聲學計算確定建筑構件材料和構造。 值得注意的是,一般醫(yī)院病房及走廊樓板的常規(guī)設計往往不能達到較好的撞擊聲隔聲效果,可以采用至少 3 mm 厚以上 的橡膠地板、PVC 地板、聚氨酯地板等彈性地板,或設置減 振隔聲板改善。根據(jù) 08J931《建筑隔聲與吸聲構造》,采用 40 mm 配筋混凝土 +5 mm 減振隔聲板、+100 mm 鋼筋混凝土樓板,樓板的計權規(guī)范化撞擊聲壓級為 59 dB,可達到高要求標準。

4.3.2 室內(nèi)光環(huán)境和視野

根據(jù)不同功能房間工作環(huán)境需求,對需要采光和通風的房間,如門急診區(qū)域,布局時可以較為松散,以爭取更多的外墻面。而醫(yī)技部門區(qū)域,可將等候區(qū)、醫(yī)生辦公室等置于 建筑外側,將不需要采光的手術室等置于內(nèi)部。病房因有日照時間要求, 一般置于護理單元南側。設計中庭、采光井、 反光板、集光導光設備等增加室內(nèi)天然光, 達到 60% 以上主要功能空間采光系數(shù), 滿足國家標準,75% 以上的病房、診室等房間可獲得良好的室外景觀,給病人創(chuàng)造良好的康復環(huán)境。

4.3.3 室內(nèi)熱濕環(huán)境

重點關注外墻、屋面、樓板的節(jié)點設計和特殊熱橋部位,防止圍護結構內(nèi)表面結露、發(fā)霉。關注人員舒適度,通過外窗、遮陽以及空調(diào)系統(tǒng)的設計,加強室內(nèi)熱環(huán)境的可控性。實現(xiàn)病房、診室、候診空間的使用者可自主控制開窗、遮陽,并對空調(diào)末端進行開關、風速、溫度的自主調(diào)節(jié)的目標。

4.3.4 室內(nèi)空氣品質

安全性為第一要素。設置可靠的廢氣排放系統(tǒng),避免出現(xiàn)醫(yī)療廢氣污染,危害醫(yī)護人員和病人的健康。其次要控制空調(diào)系統(tǒng)污染,減少空調(diào)回風管的含菌量,此要求可通過在回風口設置低阻力、高效率的凈化過濾設備來實現(xiàn)。

在門診樓、住院樓中人員密度較高的區(qū)域設置室內(nèi)空氣質量監(jiān)控系統(tǒng),對室內(nèi)的 CO2 濃度進行數(shù)據(jù)采集、分析,并與新風聯(lián)動。對室內(nèi)污染物(甲醛、顆粒物等)濃度超標實時報警。在病房、門診等人員經(jīng)常停留的區(qū)域,設置 PM2.5 凈化裝置、甲醛凈化裝置等空氣處理措施,以進一步提高空氣品質。

4.3.5 人性化設計

設置系統(tǒng)化、標準化的導向標識,以增加空間布局的識 別性,優(yōu)化就診流程。

利用連廊、架空層、上人屋面等, 設計公共活動空間、 公共開放空間。在醫(yī)院建筑室內(nèi)色彩的設計中,要充分考慮 病人的心理和生理效應, 以及不干擾醫(yī)生正確判斷為原則, 一般大面積的色彩傾向淡雅,高明度、低彩度的調(diào)和色。

5結語

當前,綠色醫(yī)院已成為醫(yī)院建設的重要發(fā)展方向。本文回顧了我國綠色醫(yī)院建筑認證的現(xiàn)狀和評價標準的發(fā)展歷 程,由其發(fā)展可見現(xiàn)行的 GB/T 51153—2015 評價體系、評價內(nèi)容都更加貼合醫(yī)院建筑特點,更加科學。評價標準的演 變表明,綠色醫(yī)院建筑設計要結合醫(yī)院建筑的特點,將醫(yī)院建筑功能上的綠色設計放在首位,注重節(jié)約能源和提升室內(nèi)環(huán)境質量,設計環(huán)境友好的、節(jié)約的、健康舒適的綠色醫(yī)院建筑。并且梳理了相關適用技術,希冀為今后綠色醫(yī)院建筑設計提供參考。

作者簡介:燕艷,現(xiàn)供職于上海建筑設計研究院有限公司建筑研究中心。

作者通信地址:上海市石門二路 258 號 13 樓, 郵編:200041。